Ответ на доклад о. Василия Андронникова «Об изобразимости Господа Саваофа».

о. Евгений Гуреев

Доброго здоровья!

В прошлый раз мы с вами разобрали историческую канву вокруг дела дьяка Висковатого. Сегодня же попытаемся разобрать вопрос по существу, рассмотреть те доводы, которые приводит в своём докладе о. Василий Андронников, защищая иконографические изображения Бога-Отца и Новозаветной Троицы.

Надеюсь, что это заключительное видео по данной теме. Отвечу тем, кто считает эту тему недостаточно серьёзной для того, чтобы посвящать ей столь подробный разбор. Если этот вопрос был вынесен на Освященный собор, то одно это уже делает сам вопрос достаточно серьёзным. К тому же, ко мне возник ряд вопросов, в связи с докладом о. Василия, и я считаю себя должным на них ответить, чтобы завершить эту тему.

Также я хочу обратиться к о. Василию с просьбой не считать этот разбор каким-то выпадом против него самого. Я не ставлю своей задачей как-то опорочить о. Василия, просто я выражаю своё несогласие с его доводами. Как говорится в известном афоризме, приписываемое Сократу: «Платон мне друг, но истина дороже».

Прежде мы уже рассматривали вопрос о недопустимости, неканоничности и порочности сложившейся практики на основании Священного Писания, соборных постановлений и мнения святых отцов, а также древнейшей церковной иконографии. Сейчас же обратимся непосредственно к докладу о. Василия Андронникова, вынесшего его на рассмотрение Освященного Собора, но так и не зачитавшего. Этот доклад, на момент моего ответа, только планируется к опубликованию в Вестнике Митрополии. Но т.к. некоторые интернет-ресурсы его уже опубликовали на своих страницах, то я в своём ответе буду опираться именно на эту версию.

Первое, что нужно сказать по этому докладу – это то, что он не соответствует своему названию. В названии говорится об изобразимости Господа Саваофа. Как известно этот образ основан на видении пророка Исаии. В содержательной же части и в резолюции речь уже идёт о видении пророком Даниилом Ветхого Днями и об изображении Св. Троицы, т.е. совершенно о другом пророческом видении и другом иконографическом образе. Знаете, это как в старом анекдоте про студента, который выучил перед экзаменом единственный билет про блоху, а ему достался билет про рыбу. И он начал рассказывать, что рыба водится в воде, но, если бы она жила на суше, то у неё была бы шерсть, а там водились бы блохи. И дальше продолжает вести речь про блоху. Вот, нечто подобное видим и в докладе, в котором по ходу незаметно происходит подмена темы, обозначенной в названии. Для того, чтобы заголовок и содержание совпадали, необходимо вести речь только о видении пророка Исаии, либо поменять и расширить название доклада. Можно, конечно, назвать это придиркой с моей стороны, но мне кажется, что это говорит о том, что доклад «сырой» и, либо готовился в спешке, непосредственно перед Собором, либо в твёрдой уверенности, что и «так сойдёт», потому что соборяне, будучи неготовы к его обсуждению, не заметят особой разницы.

Если же перейти к рассмотрению непосредственно содержания, то мы увидим, что главной мыслью и сутью всего доклада является идея о том, что «все видения Бога, засвидетельствованные в Священном Писании» – это «символы и образы Бога, а не само Божество», поэтому мы и изображаем Бога таким, каким «Его видели пророки и апостолы».

Во-первых, видения Бога в виде символов было ровно до того момента, пока Слово не стало плотью «и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин.1:14) «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9). Да, мы можем назвать Сына «образом Бога невидимого» (Кол.1:15), но никак не символом и не прообразом, не видением и не сном, как было, например, у пророка Даниила.

Во-вторых, я бы развёл между собою и не ставил бы знак равенства между видениями Бога пророками и апостолами. Воплотившийся Сын Божий не может ставиться на один уровень с пророческими видениями, ибо это не одно и то же. Я понимаю, что о. Василий цитирует деяния Собора 1554 г., но уже одна эта фраза об уравнивании, для обоснования иконографии Бога, пророческих видений и аллегорий с воплотившимся Богом-Словом свидетельствует о наступившей в XVI в. деградации в понимании православной иконы. «Здесь мы видим уже полный разрыв со святоотеческим ее обоснованием», как пишет Л. Успенский.

Далее в докладе идёт обширный перечень цитат из Священного Писания и святых отцов о том, что существо Божие увидеть человеку невозможно, и поэтому иконописцы на иконах не описывают существа Божия, а изображают Бога по пророческому видению.

Я, честно говоря, не понимаю, для чего это было нужно? Никто из православных никогда не скажет, что на иконе Бог изображается по Своему существу. Этот приём был бы оправдан, если бы докладчик обращался к современным иконоборцам: баптистам, адвентистам и прочим протестантам. Но доклад-то предназначен для чтения на православном соборе, где заседают епископы, священники и грамотные миряне, выбранные своими общинами. Зачем нужно так тщательно опровергать в их присутствии то, что православному христианину в здравом рассудке никогда ни придёт в голову? Для того, чтобы показать, что доклад опирается на цитаты из Священного Писания и цитаты святых отцов? Или для того, чтобы вложить в уста своих оппонентов мнение, которого они не разделяют, а потом успешно это мнение опровергнуть? Или чтобы запутать слушателей и незаметно произвести подмену сути вопроса? Ведь полемика ведётся не вокруг вопроса об изобразимости или неизобразимости природы или сущности Божества. В своё время именно иконоборцы пытались сбить с толку православных, навязывая им полемику о невозможности изображать природу Бога. Они спрашивали: когда вы пишите на иконе Христа, какую природу вы изображаете, божественную или человеческую? И далее приводили такой же перечень доказательств о том, что сущность Бога изобразить невозможно. «Если же, — говорили они, — вы изображаете человеческую природу, то, значит, кланяетесь творению, а не Творцу». На что православные отвечали: мы изображаем не природу, а ипостась, т.е. личность. Ибо нет природы без ипостаси. Мы изображаем Христа по человечеству, но не существует отдельно взятой человеческой природы самой по себе без наполняющей её личности. Поэтому, икона изображает не абстрактную природу, а конкретную историческую Личность Христа.

В дискуссии же об изобразимости Бога-Отца главный стержень полемики заключается в вопросе о том, могут ли аллегории и символы, сны и видения быть изображаемы в качестве иконописного образа? Речь идёт не просто о возможности изобразить какую-то аллегорию или символ или видение. Конечно же мы можем всё это изобразить. Как пишет ап. Павел: вся ми леть суть, т.е. всё мне возможно, «но не все полезно; … но не все назидает». 1Кор.10:23. Дело в другом. Насколько такие изображения соответствуют православному догмату об иконопочитании? Может ли эта аллегория или символ служить объектом почитания, в качестве иконописного образа, и может ли соединить нас с Первообразом?

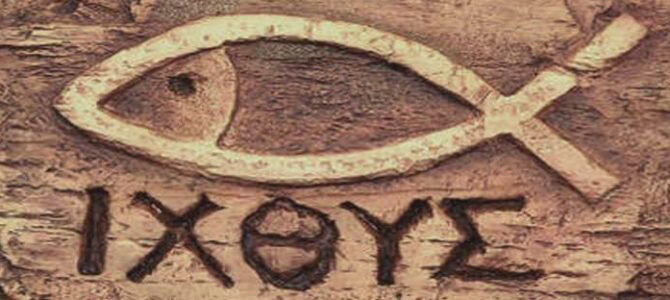

Мы имеем множество изображений с первохристианских времён. Так, например, хорошо известны следующие символы-образы Христа:

— рыба (рис.1): по-греч. Ίχθύς, что является акронимом (монограммой) имени Исуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ (Исус Христос Божий Сын Спаситель);

— павлин (рис.2): символ бессмертия, по легенде его тело после смерти не подлежит тлению;

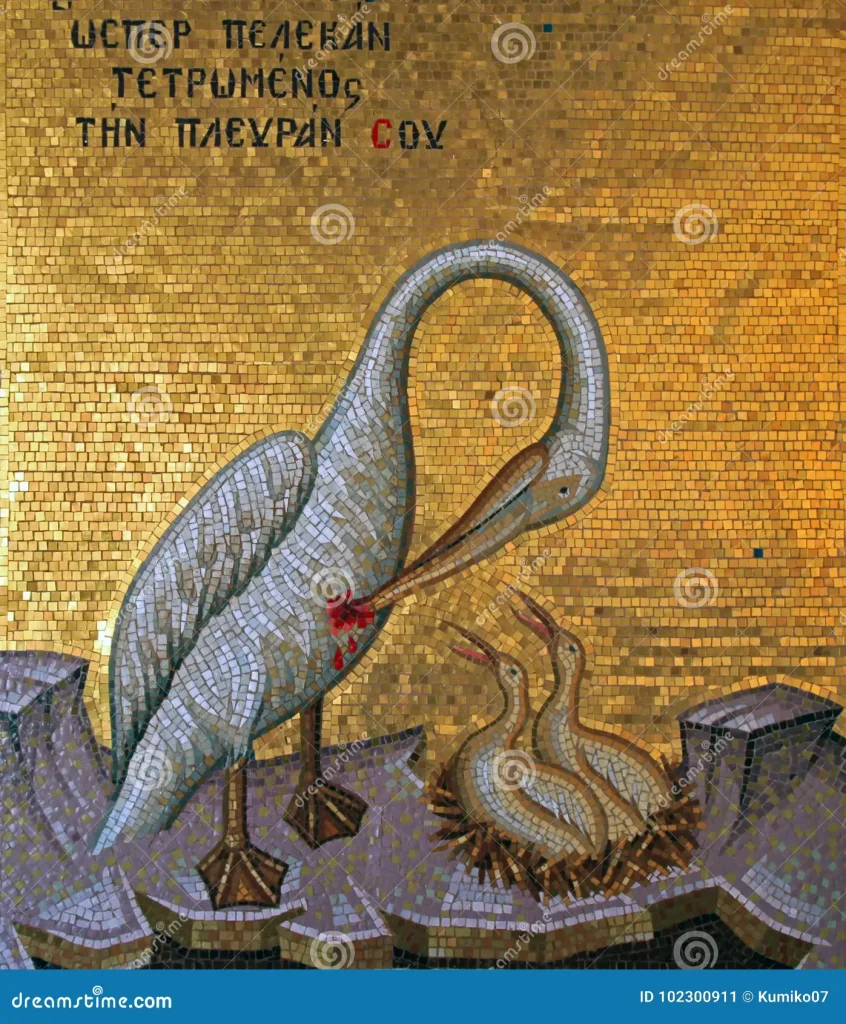

— пеликан (рис.3): согласно римскому учёному Плинию Старшему, пеликан спасает своих птенцов от смерти, кормя их собственной кровью и плотью;

— Феникс (рис.4): согласно Лактанцию, символ воскресения Христа;

— Орфей (рис.5)привлекал игрой на лире зверей и птиц, а Христос — души людей. Также Орфей спустился в подземное царство за своей возлюбленной Эвридикой, как и Христос за душами умерших людей;

— ну, и конечно же, Добрый Пастырь (Ин.10:11,14) и Агнец (ягнёнок) (рис.6): Бог, приносящий Себя в жертву за грехи людские.

Но, несмотря на наличие всех этих изображений, никому же не придёт в голову поклоняться изображению рыбы, павлина, пеликана, Орфея или Агнца, делая из них иконографический образ Бога. Ведь иудеи в Ветхом Завете видели и горящую Синайскую гору, и огненный или облачный столп, который указывал путь еврейскому народу. Сам Моисей беседовал с Богом, стоя перед горящим, но несгараемым кустом. Это всё можно назвать символами или образами невидимого Бога, но, тем не менее, все эти видения, видимые физическими очами, не стали иконографическим образом Бога, вплоть до сегодняшнего дня. Если неопалимая купина и изображается на иконе, то она изображается не сама по себе, отдельно, но обязательно рядом с центральным образом Богородицы, прообразом которой и являлась. Любые же из вышеперечисленных или подобных им изображений были просто недопустимы и считались нарушением 2-й заповеди, данной пророку Моисею.

Точно так же, мы не делаем отдельных иконографических изображений Духа Святого в виде голубя или огненных языков, хотя попытки такие были. Вспомним, как дьяк Иван Висковатый критиковал появившуюся новую икону Духа Святого в виде отдельно стоящей птицы, и что на его возражения Собор 1554 г. не нашёлся что ответить.

Насчёт же прочих аллегорических и символических образов мы имеем чёткое указание 82-го правила Трулльского собора: Почитая древние образы и сени, преданныя церкви, как знамения и предначертания истины, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение закона. Сего ради, дабы и искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ … Христа Бога нашего, на иконах представляти по человеческому естеству … да чрез то созерцая смирение Бога Слова приводимся к воспоминанию жития Его во плоти.

Именно на это правило и ссылался дьяк Иван Висковатый, пытаясь указать, что новые иконы его нарушают, что на них Господь пишется не по человеческому естеству, как было раньше, а по самомышлению иконописцев и по ветхозаветным образам, которые после воплощения Бога Слова стали неактуальны. Это правило запрещает писать образ Сына Божия иначе, чем в человеческом облике, потому что в Ветхом Завете были только сени и образы, гадания и пророчества, исполнившиеся с воплощением Бога Слова. Всё, закон исполнился, и мы должны предпочитать истину предзнаменованиям.

Не знаю почему, но автор доклада искажает точку зрения дьяка Висковатого, приписывая ему сомнения в возможности изображать Пресвятую Троицу в виде трёх ангелов, явившихся Аврааму, и что Ветхий Завет «прошёл и отложен». Точно так же и собор 1554 г. пытался извратить слова дьяка Висковатого, приписывая ему мысли и слова, которых тот не разделял и не говорил для того, чтобы бросить тень на всю его аргументацию. Висковатый говорил совсем о другом: «И аз от Писания уверяюсь», что «Слово Божие Господь наш Исус Христос виден нами в плотском смотрении, а прежде век от Отца невидим и неописан». Но вместо этого «аз увидел, что в сотворении небесе и земли, и в сотворении Адамли, и в иных местех написали Господа нашего Исуса Христа в ангельском образе». Он возражал не против иконографии ангелов, и не против изображения сцены Гостеприимства Авраама, а против изображения Бога Слова в ангельском образе. Мы знаем Спасителя только в человеческом облике и не знаем в ангельском. Указания на пророка Исаию («Великого совета Ангел» — Ис.9:6) и на пророка Малахию («Ангел Завета» — Мал.3:1) не работают, потому что Бог Слово является «ангелом» не по Своей природе, а по Своему служению. Он «посланник», т.е. «ангел» именно потому, что по предвечному совету Пресв. Троицы посылается и воспринимает на Себя человеческую природу. В Символе Веры мы исповедуем Господа нашего Исуса Христа творцом мира, «Имже вся быша». Но если во время творения мира мы изображаем Творца в ангельском виде, то, значит, Тот, Кто воспринял на Себя человеческую природу, не является Творцом. Значит, ангельский чин ставится выше человеческого образа Спасителя. А это может навести на мысль, что у Христа была ангельская природа, чему способствовали и новые иконы, изображающие распятого Христа в виде херувима или серафима. Это является прямым нарушением 82 правила Трулльского собора, воспрещающее любое символическое или аллегорическое изображение Христа, заменяющее собой реальный ипостасный, т.е. личностный образ Спасителя.

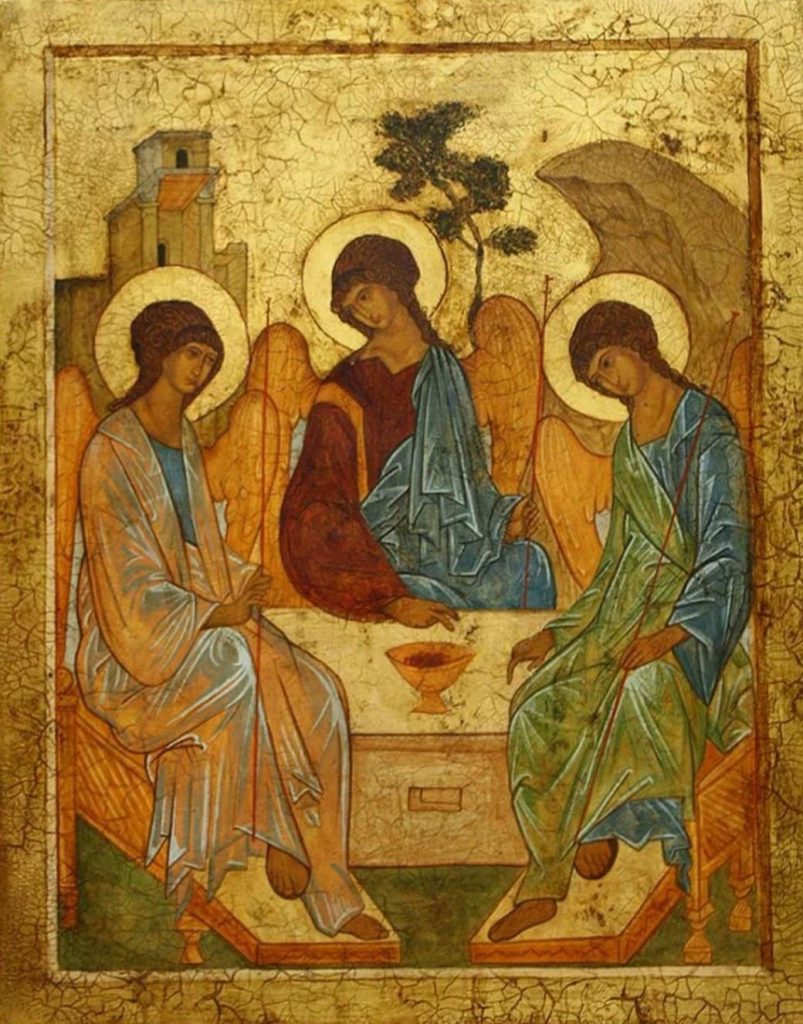

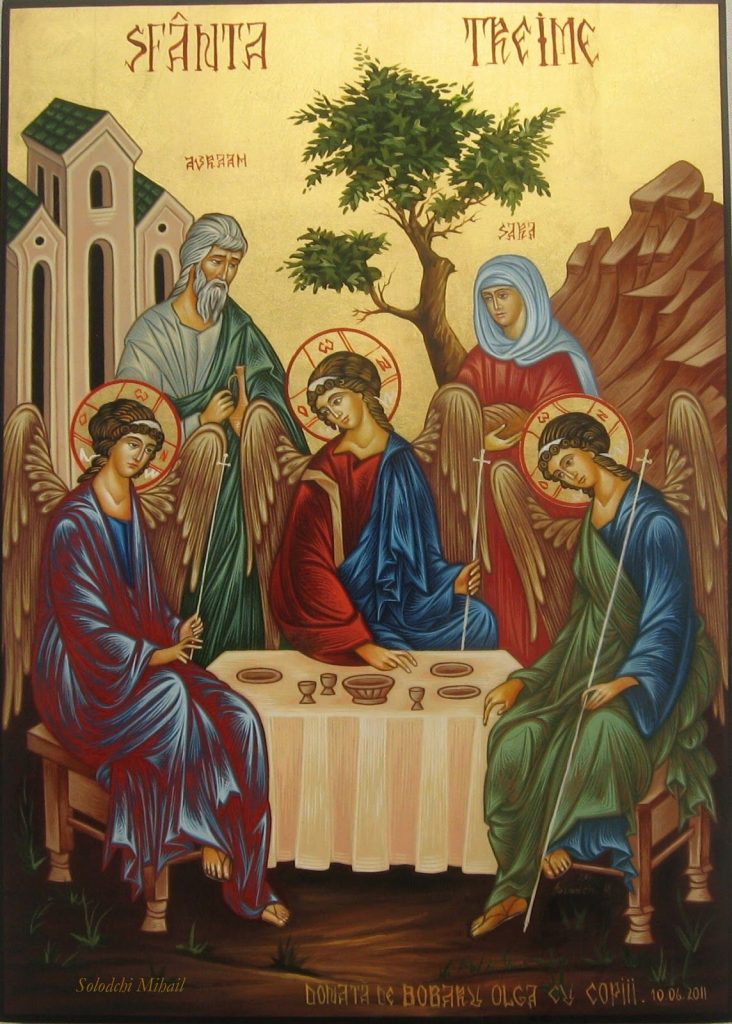

В ответ на это, митрополит Макарий указал Висковатому на возможность изображения Спасителя «плотию и в ангельском образе», приведя в пример икону Святой Троицы (рис.7), где все три Ангела изображаются «по человечеству … с крылы». Но этот пример, приведённый митрополитом не просто несуразен, он входит в прямое противоречие с постановлением Стоглавого собора, председателем которого митрополит Макарий и являлся, так что он не мог об этом не знать. Стоглав запретил надпись IC ХС над каким бы то ни было ангелом, потому что явление трёх ангелов Аврааму не было ипостасным, личностным явлением лиц Св. Троицы, а только указанием на троичность Божества.

Удивительным образом, именно отсылка дьяка Висковатого к 82 правилу Пято-Шестого (Трулльского) собора, стало интерпретироваться, как отрицание Ветхого Завета и иконографии Ветхозаветной Троицы.

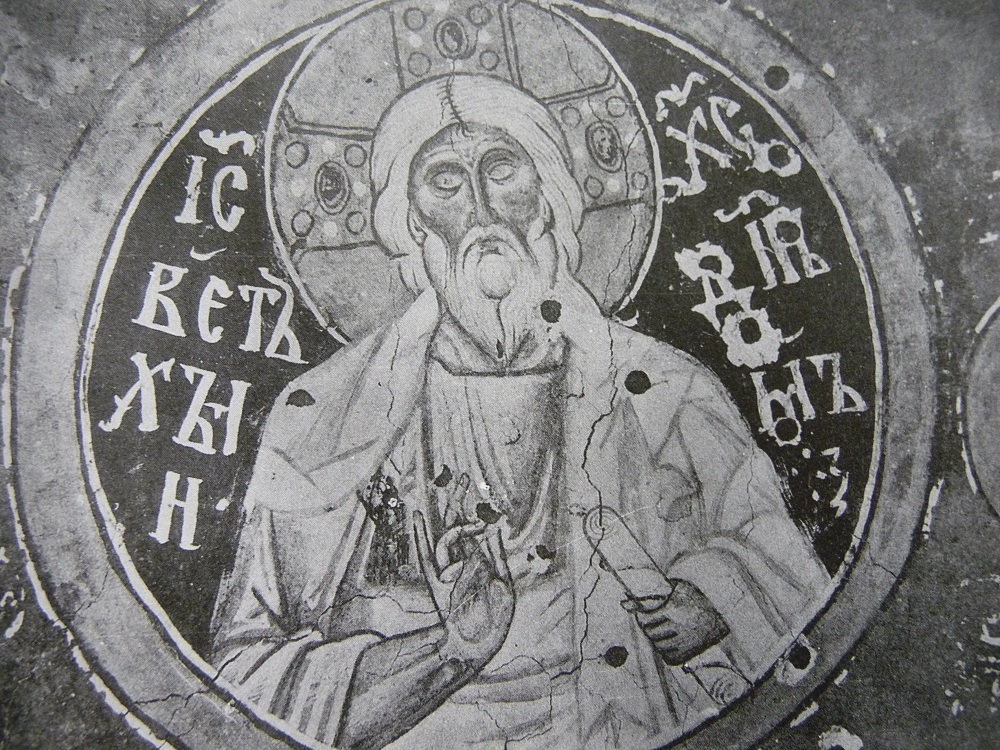

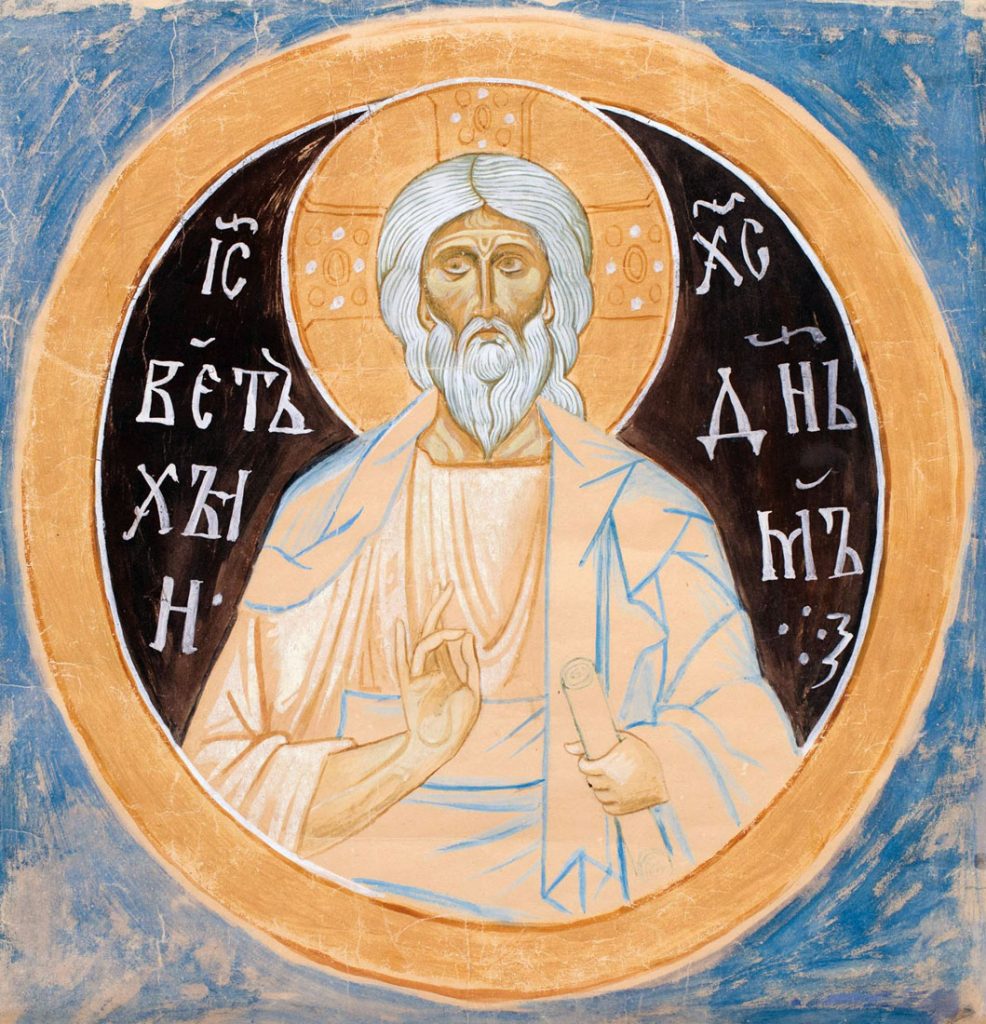

Отсылку же митрополита Макария к изображениям, которые «существуют во многих древних храмах в Греции, на Афоне, в Новгороде и других местах», мы разбирали в прошлый раз. Повторюсь лишь, что здесь митрополит ошибочно интерпретирует древние изображения Ветхого Деньми, как образ Отца, в то время как, на самом деле, все древнейшие иконы и фрески видения пророка Даниила, понимались, как пророческое видение Бога Сына, Исуса Христа, что сопровождалось соответствующими надписями. Те же изображения Ветхого Деньми, которые понимались, как видение Отца, были новейшими, созданными уже под влиянием католицизма.

Точно так же и видение пророком Исаией Господа Саваофа, хоть и является явлением всей Св. Троицы, но видимым образом этого явления может быть только Бог-Сын.

К видениям пророков Даниила и Исаии мы ещё вернёмся, а сейчас я хотел бы заострить внимание, напомнить то, чем является икона с православной точки зрения. Это не просто картинка или возможность изобразить что бы то ни было. Я думаю, каждый православный помнит слова ороса отцов 7-го Вселенского собора: честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе, покланяется существу изображенного на ней. Борьба с иконоборчеством – не была простым спором о церковном искусстве. Это был догматический вопрос. Иконоборчество было более тонким продолжением ереси монофизитов и монофелитов. Именно поэтому отцы 7-го Вселенского собора и говорят в оросе, что икона пишется «ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова». Именно поэтому 82 правило Трулльского собора и запрещает замещение исторического образа Христа аллегорическим. Ведь уже с самых первых веков христианства его сопровождает целый сонм ересей, отрицающих явление Бога во плоти, гнушающихся материи и плоти. Сначала это были различные гностические секты, докетизм. Затем появляются такие мощные еретические течения, как монофизитство, учащее, что человеческая плоть Христа полностью растворилась в Божестве, и монофелитство, отрицающее человеческую волю у воплотившегося Бога Слова. Но что не воспринято, то не уврачёвано, как изрекли святые отцы. Поэтому, Христос всецело вечеловечился, полностью восприняв человеческую природу. Но если вдруг оказывается, что Христа невозможно изображать, как учили иконоборцы, значит, Он не до конца или не во всём стал человеком. Поэтому, икона являет собой то, «что [мы] видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши». 1Ин.1:1. Это не аллегория, не сон и не видение. Икона учит о реальном воплощении Христа. Икона указует на Того, Которого «многие пророки [в том числе и Исаия, и Даниил] и праведники желали видеть … и не видели», то «что вы видите». Мф.13:17; Лк.10:24. Поэтому, все пророческие видения ни коим образом не могут сравниться с реальным Боговоплощением. Они были только предзнаменованием, обетованием воплощения Бога Слова. Пришла Истина, и все прообразы блекнут в её свете. После того, как пророчество исполнилось, все «образы и сени» упраздняются, они уже становятся ненужными. Точно так же, как перестал быть нужным ветхозаветный храм с его святая святых, после того как пришла та, кто стала реальным храмом Богу Слову, та, которая стала настоящим Святая Святых, т.е. Дева Мария. Как и ветхозаветные жертвы прекратились после того, как была принесена истинная Жертва, Которую они собой прообразовали. Нам, конечно, интересно, чисто с исторической точки зрения, как это было, но их время прошло. «Ветхая вся мимо идоша и быша вся нова», как говорил Висковатый, тем самым, не отрицая Ветхий Завет, но предпочитая ему Новый, благодать и истину. Точно также, как и мы с любовью принимаем ветхозаветные прообразы, но предпочитаем им их исполнение. Бог стал человеком, и именно поэтому стал видим. Вторая заповедь остаётся в силе, её никто не отменял. Бог стал видим только в воплощении. Изображения Бога-Отца, Который никогда не воплощался и никому не являлся видимым образом, остаются под запретом и основаны только на самомышлении. Ведь ни пророк Даниил, ни пророк Исаия не оставили изображения Того, Кого они видели. Им и в голову тогда этого не могло прийти. Поэтому иконографический образ Господа Саваофа, видения пророка Даниила – это личная интерпретация человеком-иконописцем пророческого видения. С чего вы взяли, что видение пророка Даниила было именно таким? Допустим саму фигуру Ветхого Днями изображают, согласно описания данного видения. Но откуда взят образ Сына Человеческого? Там пишется именно евангельский образ Христа, либо младенец Еммануил на коленях Старца. А о видении голубя пророк вообще ничего не говорит. Это заимствование из сцены Крещения Господня. Т.о. вся композиция составлена искусственно, самомышлением. Образы Отца, Сына и Св. Духа надёрганы, взяты из различных, не связанных друг с другом сюжетов. И вся эта компиляция выдаётся за видение пророка Даниила.

Если же иконописец, оправдываясь, будет ссылаться на уже существующий образец, следовательно, это будет попытка придать устойчивый образ, портрет Тому, Чьего образа, по определению, быть не может. Это попытка составить ипостасный, личностный образ Бога Отца, что будет прямым нарушением Второй заповеди.

Висковатый был прав, когда говорил, что «умаляется слава плотьскаго образования Господа нашего Исуса Христа», если ставить образ на одну ступень с истиной, тем более заменяя её. Тем самым уникальность воплощения Бога сводится на нет, уравнивается видениям и снам, что является отступлением от евангельской истины.

Далее, докладчик доказывает, что Господь Саваоф и Ветхий Денми – это не только Исус Христос, но вся Св. Троица: Отец, Сын и Св. Дух. Опять же, с этим утверждением никто не спорит. Да, это было явление Бога-Отца, Сына и Св. Духа. Непонятно только, как это доказывает возможность изображения Бога-Отца? Ведь все проявления Бога-Отца в мире происходят всегда через Сына, только через Сына и не иначе как через Сына. Сын есть Слово, Премудрость, Сила, Сияние, Образ и проявление Отца. Христос Сам сказал: «Видевший Меня видел Отца.» Ин.14:9. «Он явил» Того, Кого «не видел никто никогда». Ин.1:18. Докладчик сам доказывает, что никто из пророков не мог видеть Бога по существу. Они видели только образ. Пусть это будет образ Отца. Но образом Отца Кто является? Сын. Сын и есть образ Отца, «Образ Бога невидимого» (2 Кор. 4, 4), «Сияние славы и образ ипостаси» Отца (Евр. 1, 3).

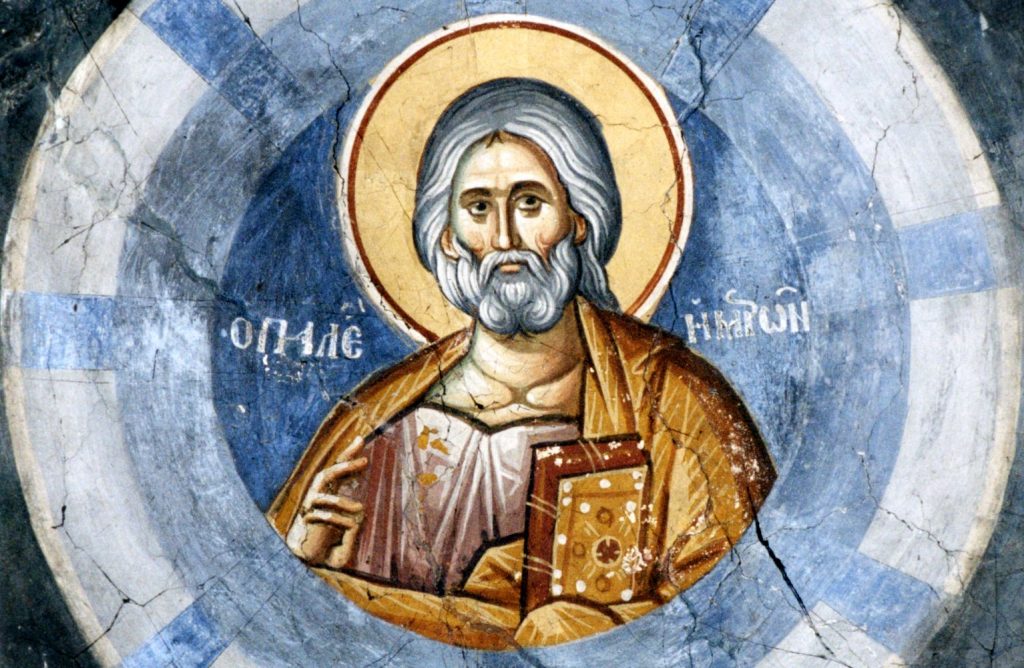

Сам же докладчик, по сути, в опровержение своих слов, приводит фото церковных росписей 12-13 вв. (рис.8-9) и отрывки из Богослужебных текстов, которые наглядно показывают, что в образе Ветхого Днями Церковь издревле видела Бога-Сына, Христа. В церковных росписях показан именно Христос с Евангелием, лик Которого так и подписан: IC ХС, Ветхий Денми. Да ещё и кресчатый нимб прилагается.

Приводимые докладчиком богослужебные тексты говорят о том, что пророкам Исаии и Моисею под видом Саваофа и Ветхого Денми явилась вторая ипостась Св. Троицы – Бог-Сын. Об этом ясно, без всяких намёков и кривотолков говорят приводимые докладчиком 5-й ирмос канона 3-го гласа и литийная стихера на Сретение Господне. Я не понимаю, с какой целью докладчик привёл эти тексты, которые прямо противоречат его утверждению? Ещё раз повторю: да, можно согласиться с утверждением, что пророку Исаии явился Бог-Троица Отец, Сын и Св. Дух, но «своима очима» пророк провидел именно «воплощаема Бога», т.е. Христа. «Яко виде Исаия образно на престоле превысоце Бога (здесь прямой отсыл к видению пророком Исаией Господа Саваофа) … о окаянный, вопияше, аз: провидех воплощаема Бога, Света невечерня и миром обладающа». А Кто является воплощаемым Богом и Светом невечерним, т.е. нетварным? Исус Христос. Так, значит, Кого видел пророк Исаия? Именно видел, а не разговаривал? Бога-Сына. Прп. Иоанн Дамаскин говорит, что все видения Бога в Ветхом Завете – это явления Бога-Сына. «И Адам увидел Бога и услышал звук от ног Его, «ходящего в раю во время прохлады дня», и скрылся в раю. И Иаков увидел, «боровшись» с Богом. Ясно же, что Бог явился ему как человек, и Моисей увидел, как бы «сзади» человека; также и Исаия увидел, как бы человека, «сидящего на престоле». Увидел и Даниил подобие человека и «как бы Сына человеческого», дошедшего «до Ветхого днями». И никто не увидел естества Бога, но [только] образ и подобие Того, Кто намеревался в будущем явиться. Ибо Сын и невидимое Слово Божие намеревалось поистине стать человеком, для того чтобы соединиться с нашим естеством и быть видимым на земле. И так все, увидев образ и подобие будущего, поклонились» («Три защитительных слова против порицающих святые иконы», сл. 3).

Помимо приводимых о. Василием цитат из богослужебных текстов, я сам бы мог добавить ещё следующие:

«Ветхий Деньми младенствовав плотию, Материю Девою в Церковь приносится…» (Сретение, стихера литии на «и ныне»);

«Виде Даниил пророк твое Рожество Дево. Виде реснотивно воистину иже на престоле, виде Его же Деньми Ветхаго возгласи». Т.е. видел Рождённого от Девы и Седящего на престоле, Которого и назвал Ветхим Деньми (Канон 3-го гласа в среду на павечернице, песнь 9, богородичен).

И везде в этих Богослужебных текстах «Ветхий денми» понимается как Бог-Сын.

Литийная стихера на праздник Сретения Господня, которую приводит о. Василий, говорит о том же самом: «Ветхии Денми, иже закон древле в Синаи дав Моисеови, днесь младенец видится». Ветхий Днями, давший в древности на Синаи закон Моисею, сейчас явился младенцем, т.е. Исусом Христом.

О том, что с Моисеем беседовал Бог-Слово, напоминает Сам Христос, когда в Своей прощальной молитве говорит Отцу: «Я открыл имя Твое человекам». Ин.17:6,26. Какое имя Отца знали и чтили евреи? Яхве или по-славянски, Сущий, по-гречески ὁ Ὢν. Кто открыл это имя Моисею? Тот, Кто явился ему во пламени горящего куста. С Кем тогда Моисей разговаривал? С Богом. А Христос говорит, что это был Он. Он открыл это имя Моисею. Именно эти три буковки и стоят в кресчатом нимбе Спасителя, тем самым показывая, что Он не просто Человек, а Тот Самый Бог, Сущий, являвшийся Ветхозаветному Израилю.

Докладчик далее опять доказывает тезис, с которым никто не спорит, а именно, что имя Сущий относится ко всей Св. Троице. Это действительно так. Но далее о. Василий делает весьма странный пассаж. После приводимых им слов блж. Иеронима Стридонского о том, что «в Троице одна природа», он вдруг задаётся вопросом: «кресчатый нимб только ли Христов?». И далее показывает схему, где имя Сущий (по-греч. ὁ ὤν) вписано в кресчатый нимб. И добавляет словами Златоуста, что «Сущий – это Отец, Сущий – это Сын» и всё, что «имеет Отец», «это же имеет и Сын», не разъясняя смысл приводимой им цитаты.

Прошу обратить своё внимание на эту логическую цепочку, приводимую в докладе. Доказывается, что имя Сущий относится ко всей Св. Троице, Которая имеет единую природу и Её имя (Сущий, ὁ ὤν) вписано в крест, в кресчатый нимб Спасителя, а всё что имеет Сын, имеет и Отец. Следовательно, получается и крест у Них общий, поэтому его можно изображать в иконографии Бога-Отца. Именно этот вывод логически следует из рассуждений о. Василия, хотя напрямую он этого не говорит, но показывает и невольно подталкивает неподготовленного слушателя к принятию именно этого тезиса о том, что кресчатый нимб якобы применим ко всем лицам Св. Троицы. А раз общий крест, значит общие страдания, следовательно, на кресте распиналась вся Св. Троица, что является монофизитской ересью, осуждённой отцами 4-го Вселенского собора. Монофизиты учили, что человеческая природа во Христе полностью растворилась в Божественной, поэтому, когда Христос висел на кресте, то Он страдал именно Божеством. А так как Божественная природа у Отца, Сына и Св. Духа едина, то, значит, страдала и вся Св. Троица.

Из православного же вероучения мы знаем, что Христос страдал только Своей человеческой природой, а не общей Божественной. Именно из этой ереси, что крест является общим для всех лиц Св. Троицы, рождается троеперстное крестное знамение, как наглядная демонстрация монофизитского вероучения. Поэтому, я бы очень сильно поостерёгся печатать этот доклад в Вестнике Митрополии – официальном печатном органе нашей Церкви.

В качестве доказательства своего утверждения, докладчик приводит изображение Ветхого Днями из Грачаницы (рис.10) и образы Ветхозаветной Троицы, где все лики увенчаны кресчатым нимбом (рис.11). Но рассуждения о. Василия представляют из себя «порочный круг». Свои выводы о том, что кресчатый нимб является принадлежностью всех лиц Св. Троицы, о. Василий пытается доказать с помощью изображений, которые, в свою очередь, могут быть поняты в этом ключе только, если разделять точку зрения о. Василия и следовать изложенной им сомнительной логической цепочке.

Во-первых, с чего о. Василий взял, что на фреске из Грачаницы изображён Отец? Там стоит надпись Ветхий Денми и обе фигуры увенчаны кресчатым нимбом, что говорит о том, что изображается именно Бог-Сын в обоих образах. Образ же Ветхозаветной Троицы с кресчатыми нимбами у всех трёх ангелов запрещён Стоглавым собором, под председательством, как раз, митр. Макария. Запрещён именно на том основании, что фигуры ангелов не являются ипостасными (личностными) образами Отца, Сына и Св. Духа. Следовательно, и изображение креста к Ним неприменимо. Если же такие изображения и появлялись, то они обозначали то, что под всеми тремя ангелами подразумевался Бог-Сын, т.е. гостеприимство Авраамово воспринималось христологически, как возможность взглянуть на Отца и Св. Духа через Сына, как «образ Бога невидимого». (2 Кор 4:4). Помните, «Видевший Меня видел Отца» (Ин.14:9). Т.е. иконописец, зная о неизобразимости Отца и Св. Духа, пытается Их показать через Сына. Мы Их видим как бы сквозь Сына.

Далее, в докладе разбирается видение пророка Даниила и его толкование.

То, какими методами это делается, говорит о несерьёзности и предвзятости. Подход докладчика не отражает всей полноты церковного понимания видения пророка Даниила, что позволяет говорить о, по сути, сектантском характере методики, избирающей нужные автору святоотеческие цитаты, и не замечающей другие, противоречащие точке зрения докладчика. Я в этом вижу не желание автора добросовестно разобраться в исследуемом вопросе, а попытку навязать слушателям только лишь свою точку зрения. А между тем, у святых отцов изначально присутствовали два мнения: Ветхий днями – это Бог Отец, и другое, что Ветхий днями – это Сын Божий, тождественный Сыну Человеческому. О. Василий цитирует св. Ипполита Римского, свт. Иоанна Златоуста и свт. Кирилла Александрийского, излагающих первую точку зрения, и совсем не замечает святых отцов, которые считали по-другому, а это, например, такие святые отцы, как св. Иустин Философ, св. Григорий Чудотворец, св. Мефодий Патарский, св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, пр. Ефрем Сирин и прп. Иоанн Дамаскин. Некоторые же отцы одни и те же пророческие образы относят то к Отцу, то к Сыну, как, например, св. Андрей Кесарийский, сщмч. Ириней Лионский, сщмч. Викторин Петавийский, а также свт. Иоанн Златоуст и Феофилакт Болгарский.

Чтобы не быть голословным приведу несколько цитат. Я прошлый раз не стал цитировать отцов, чтобы не удлинять и так пространное видео, но сейчас, думаю, придётся.

Слова прп. Иоанна Дамаскина, о том, что пророк Даниил в своем сне под видом Сына Человеческого и Ветхого Днями видел «образ и подобие Того, Кто намеревался в будущем явиться», я уже приводил.

Прп. Ефрем Сирин: «Престолы поставляются как бы для суда… но предызображают тайну Сына, Который будет судить живых и мертвых. Ветхим же денми называет его (т.е. Сына) пророк, давая этим разуметь вечное рождение Его от Отца» («Толкования на священное Писание», «Книга пророка Даниила»).

Св. Иустин Философ: «Ни Авраам ни Исаак, ни Иаков, ни кто-нибудь другой не видел Отца (т.е. и Исаия, и Даниил не видели Отца) … , но они видели Того, Который по воле Его есть и Бог Сын Его и вместе Ангел Его по служению воле Его» [118, Разг. с Трифоном иудеем, п. 127].

В «Повести о славных деяниях блаженного Григория, епископа Неокесарийского», дошедшей до нас в сирийском переводе, приводятся слова самого свт. Григория Чудотворца: «Точно также ты посмеялась над Ветхим родов, Который отпустил вину Адама…» [72, с. 14]. Ветхий родов – это есть Ветхий Днями, а отпустил вину Адама Искупитель и Спаситель человеков Исус Христос.

Св. Мефодий Патарский (III в.): «праведник [Симеон Богоприимец], возъимев смелость и повинуясь увещанию Богоматери, послужившей Богу для людей, принял в старческие объятия Ветхого днями в младенчестве, благословил Бога и сказал: ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром…» [72, Слово о Симеоне и Анне, п. 8].

Св. Афанасий Великий: «Если Сын не был, или хотя и был [до воплощения], но усовершился впоследствии, то… как Даниил видел, что тмы тем и тысящи тысящ служаху Ему (т.е. Сыну)» [53, т. II, На ариан слово первое, п. 38]. Здесь, как раз, отсыл к видению Ветхого Днями у прор. Даниила 7:9-10 – «и воссел Ветхий днями … Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним.

Св. Василий Великий говорит, что на суд придет Сын Божий, а потом он же описывает этот суд Божий картиной из видения пророка Даниила о Ветхом днями. Отсюда видно, что под Ветхим днями св. Василий понимает Сына Божия Христа: «Напиши в мысли своей окончательный переворот в общем житии, когда Сын Божий прийдет во славе Своей со ангелами Своими … Приведи себе на память видение Даниила, как изводит он суд пред взоры наши. Зрях, говорит, Дóндеже престоли поставишася, и Ветхий денми седе, и одежда Его бела, аки снег, и власы главы Его аки волна чиста…» [59, 43, К падшей деве].

Т.е. мы видим, что ряд святых отцов отождествляет образ Ветхого Днями с Богом-Отцом, а ряд других святых отцов – с Богом-Сыном. Я думаю, что эта двойственность требует объяснения. И серьёзный докладчик обязательно должен остановиться на этой проблеме и попытаться её объяснить, а не игнорировать. В своём первом ответе на эту тему, я уже давал объяснение такого кажущегося противоречия. Нужно смотреть на проблему в целом и пытаться найти точки согласования между отцами и Св. Писанием и Преданием Церкви, чтобы построить непротиворечивую точку зрения. Как же согласовать мнения отцов между собой? Проверять их через Св. Писание. Отцы не могут противоречить Слову Божию. Евангелие говорит, что «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1, 18). И это сказано уже после всех ветхозаветных пророческих видений. Как же святые отцы могли говорить, что Даниил видел образ Бога-Отца? Читаем Св. Писание дальше и видим, что Бога никто не видел до тех пор, пока «Единородный Сын, сущий в недре Отчем» Его не явил. Т.е. образ Бога-Отца мы можем видеть только через явление Бога-Сына. Сам Христос говорит: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9). А апостолы добавляют, что Сын есть «Сияние славы и образ ипостаси» Отца (Евр. 1, 3), «Образ Бога невидимого» (2Кор. 4, 4). Образ Отца, т.е. икона. Св. Писание говорит, что образом, видимой иконой Отца является Сын. Отец может проявить Себя в этом видимом мире только через Сына и никак иначе. Следовательно, и пророки, когда говорили с Отцом видели Его проявление, но этим проявлением может быть только Сын. Только такое объяснение может согласовать между собой, казалось бы, такие разные мнения святых отцов. Ибо только в этом случае, мы можем сказать, что пророк Даниил видел Отца, говорил с Отцом, но видимым проявлением Отца был Сын. Поэтому мнения отцов по этому поводу и не расходятся на самом деле между собой. Даниил и Исаия действительно видели Отца в образе Сына. Как правильно заметил докладчик, имя Саваоф и Ветхий Днями относится ко всей Св. Троице. А ясного откровения о троичности Бога, о Его ипостасях в Ветхом Завете ещё не было. Были только намёки.

Некоторых смущает фигура «Сына человеческого», Который «дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему» (Дан.7:13-14). Т.е., если Ветхий Днями – это Сын, то, значит образ Сына двоится: Сын подошёл к Сыну. Во-первых, о. Василий Андронников сам цитирует слова свт. Иоанна Златоуста: «не ищи ясности в пророчествах, где тени и гадания». Во-вторых, сам текст Св. Писания говорит: «рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. Дан.7:21-22. Т.е. сам контекст пророческого видения Даниила свидетельствует о том, что образ «Ветхого днями» относится именно к Сыну. Ведь «Ветхий днями» упоминается как Тот, Кто должен прийти для Суда. Но в конце для Суда придёт именно Бог-Сын. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Ин.5:22.

«Что значит достиже Ветхого денми, – спрашивает св. Кирилл Александрийский, – пространственно ли? Это было бы невежество, потому что Божество не в пространстве, а все исполняет. Что же значит достиже Ветхого денми? Это значит, что Сын достиг славы Отца».

Итак, «Сын достиг славы Отца», означает, что Сын в воспринятой Им человеческой природе достоин той же славы, что и Ветхий Днями, т.е. славы Отца, как Бога. Поэтому, видение Даниила – это провидение двух состояний одного и Того же Христа: как Сына Человеческого, воспринявшего в воплощении человеческую природу, Христа смиренного, уничиженного, и в славе Его Божества, как Судию Второго Пришествия (Ветхий денми). Именно так Церковь и понимает это видение двух лиц: «Тайно научашеся Даниил, Человеколюбче, Твоим тайнам; на облаце бо яко Сына Тя человеча грядуща, и языком всем яко Судию и Царя зряше, ума чистотою» (Служба 17 декабря, память Даниила и Трех Отроков, канон, песнь 5). Т.е. Даниил увидел Тебя, Боже, как Сына Человеческого грядущего на облаке и, одновременно, как Судию и Царя всех народов.

Итак, человекообразное проявление Бога может быть отнесено только ко Христу, прообразовавшему Своё воплощение, или Второе Пришествие. У нас ведь не вызывает недоумения содержание литургических текстов, где Христос называется Приносящим и Приносимым. К тому же, Он Сам Себя не только приносит в жертву, но и Сам эту жертву принимает. «Понимание же видения Даниила как двух разных лиц есть не что иное, как применение к пророчеству логических категорий, которые оно превосходит. Это и создает то ложное представление, которое позволяет видеть в Ветхом денми образ Бога Отца» (Л. Успенский).

Таким образом, даже понимание некоторыми святыми Отцами видения Ветхого Днями, как видение Отца, не даёт оснований для иконографического образа Отца, но только Сына, как проявления Отца и, вообще, всей Св. Троицы. В этом же ключе следует понимать и тот отрывок из канона на воскресной полунощнице, который привёл о. Василий.

Далее, он приводит слова одного современного преподавателя догматического богословия, который говорит, что «будучи невидимым для телесных очей по Своей Сущности, Бог способен являть Себя людям посредством энергий … при помощи создаваемых Им либо в пространстве, либо в сознании человека специальных символических образов». И из этого он делает вывод о возможности изображать Бога-Отца.

Но ему возражает сам прп. Иоанн Дамаскин: «Даже если Божественное Писание придает Богу образы как будто телесные […], сами эти образы бестелесны потому, что видели их не телесными очами, а духовными, пророки и те, кому они открывались (ведь видены они были не всеми)».

Вы попробуйте изобразить свой сон, который видели накануне ночью. В принципе, вы же можете сон хорошо помнить. Но ведь сон – это не реальное видение. При воспоминании вы многое додумываете или видите, как бы в тумане, расплывчато, зыбко, потому что это не реальные материальные образы. Но при переложении, допустим, на бумагу, эти образы уже становятся чёткими и материальными. В принципе, вы можете изобразить сон в общих чертах, но, по большому счёту, это будет уже ваша интерпретация сна. Тем более, если речь идёт не о вашем собственном сне и видении. Поэтому все такие видения и не стали иконографическими образами, хотя технически такая возможность у евреев была.

Точно так же и отцы 7-го Вселенского Собора своим оросом определяют, что иконы служат нам «ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова». И далее, перечисляют и говорят, что наряду с изображением честного и животворящего креста, возможно создавать образы «Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, и непорочныя Владычицы нашея Святыя Богородицы, такожде и чтимых Ангелов, и всех святых и преподобных». О возможности изображения Бога-Отца нет ни слова. Наоборот. «Почему мы не изображаем Отца Господа нашего Исуса Христа? – спрашивают Отцы Седьмого Вселенского Собора устами св. папы Григория II. – Потому, что мы не видели Его… А если бы мы увидели и познали Его, так же как Сына Его, то постарались бы описать и живописно изобразить и Его» (то есть Отца). Неужели никто из отцов 7-го Вселенского собора не знал о видениях пророков Даниила или Исаии? И тем не менее, они прямо противопоставляют возможность изображения Бога-Сына и невозможность изображения Бога-Отца. А прп. Иоанн Дамаскин добавляет: «если кто-либо осмелится сделать изображение Божества, невещественного и бестелесного, то мы отвергаем от себя, как ложное». «Смело изображаю Бога невидимого не как невидимого, но как сделавшегося ради нас видимым через участие в плоти и крови. Не невидимое Его Божество изображаю, но посредством образа выражаю плоть Божию, которая была видима». Т.е. видимость, как воплощение, а не как некий сон или видение, воспринимается, как главное условие изобразимости Бога.

Если обратиться к иконографическому образу Ветхого Денми, то мы увидим, что все без исключения известные нам древнейшие изображения показывают именно облик Бога-Сына с кресчатым нимбом и соответствующими надписями: Еммануил или IC ХС. Так, например, на иконе VII в. из Синайского мон. Вмц. Екатерины в образе Ветхого Днями изображён Бог-Сын (рис.12), о чём говорит не только кресчатый нимб, но и надпись Еммануил.

На миниатюре из Книги Иова IX в. (рис.13) Ветхий Денми также изображён с кресчатым нимбом, как и в Евангелии сер. XI в. (рис.14).

На фреске церкви св. Георгия в Курбиново (Македония) 1191 г. (рис.15) «Ветхий днями» изображён с крестчатым нимбом.

Самое раннее известное русское изображение «Ветхого днями» – на иконе «Устюжское Благовещение» нач. XII в. «Ветхий днями» с лучом в сторону Богородицы изображён с крестчатым нимбом и с надписью «IC ХС трѣсвяты [в]ѣтъхы д[ѣ]неми». (рис.16).

В росписи церкви Спаса на Нередице в Новгороде 1199 г. Ветхий Денми изображён с крестчатым нимбом и надписью «IC ХС Ветхий деньми». (рис.17).

Так можно продолжать долго. Проще сказать, что все известные изображения «Ветхого днями» до XI в. представляют Бога-Сына. Значит, именно это понимание образа Ветхого Днями соответствует изначальной практике Церкви, и только позже, в силу различных обстоятельств, началась его трансформация в образ Бога-Отца, что является искажением первоначального замысла.

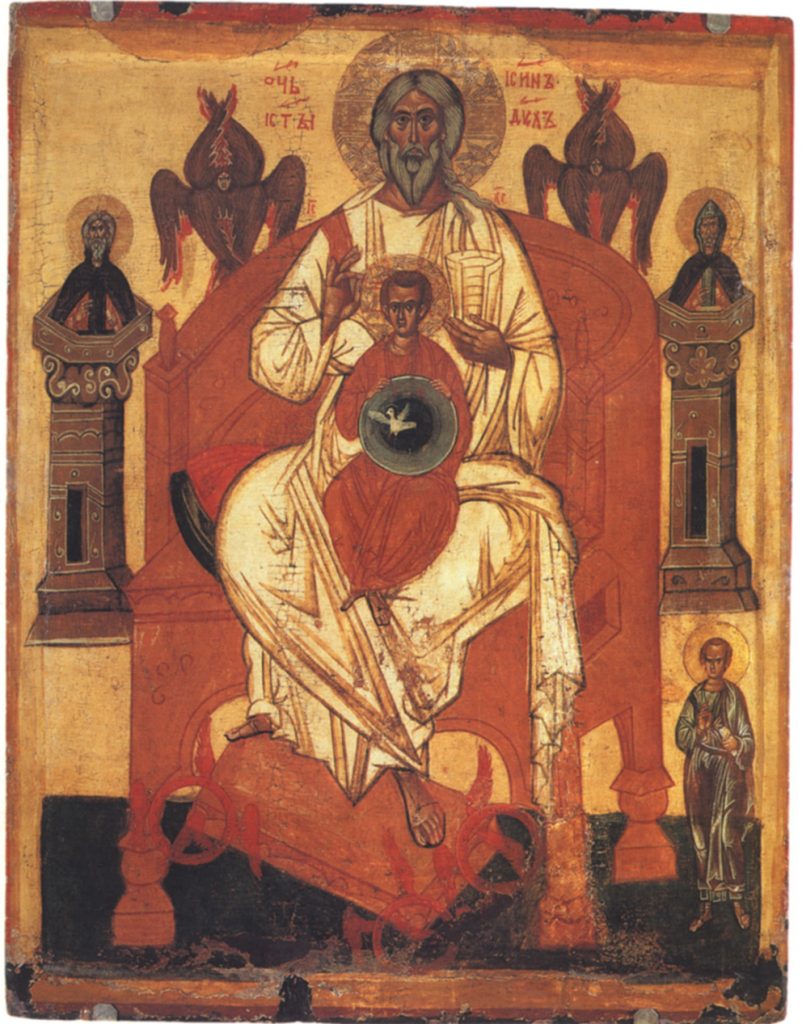

Иконографические образы «Отечество» (рис.18) и «Сопрестолие» (рис.19) появились ещё позднее: 14 – 16 вв. Но дело даже не во времени из появления, а в том, что эта иконография искажает православное учение о Святой Троице. Возникнув на периферии православного мира, в новгородско-псковских пределах, на границе с еретическим миром, эти иконографические образы волей-неволей вобрали в себя приёмы, используемые латинским богословием для популяризации своего учения об исхождении Св. Духа и от Сына (филиокве). Насаждение своего вероучения проще всего продвигать с помощью изображения. Лишь после того, как люди привыкнут видеть устоявшиеся и кажущиеся привычными образы, можно будет продвигать и исправление текстов и догматов. По такому принципу работает католическая миссия. Поэтому, образы «Отечество» и «Сопрестолие» показывают нам не просто троичность единого Бога, но и внутритроичное бытие, искажая православное вероучение. Так в образе «Отечество» завуалировано показано исхождение Святого Духа от Отца и Сына, как от единого начала, а в образе «Сопрестолие», Св. Дух является лишь связующим звеном между Отцом и Сыном или, как это звучит в католическом богословии, «связь любви». Таким образом, обе иконографии, по сути, унижают бытие Св. Духа, делая Его лишь придатком или некоей подчинённой субстанцией. К тому же, введение возрастных различий между лицами Св. Троицы может навести на мысль о Их неравенстве. Если Бог-Отец изображается в виде старца, а Бог-Сын в виде молодого человека или младенца, то, получается, что было время, когда Сына не было, или что Отец старше Сына. Слова Христа о том, что «Отец Мой более Меня» Ин.14:28 относятся не к внутритроичному бытию, т.к. «Я и Отец – одно». Ин.10:30. В иконографиях же «Отечество» и «Сопрестолие» показано именно внутритроичное бытие, изображаются личные (ипостасные) образы. Фигуры всех лиц Св. Троицы на этих иконах вырваны из разных контекстов и искусственно соединены между собой. Т.о., с одной стороны, эти иконы не могут рассматриваться как изображения видения пророка Даниила, а лишь как самомышления и вариации на эту тему людей-иконописцев. С другой стороны, они искажают и православное представление о бытии Св. Троицы, вводя временное начало (Отец старше Сына) и искажая ипостасные свойства лиц. О. Василий в своём докладе подчёркивает, что явления Бога пророкам были лишь умалением Божества. Так, вот, эти образы-умаления не могут служить примерами для изображения ипостасных свойств лиц Св. Троицы. Образы старца и голубя не являются ипостасными образами Отца и Св. Духа. «Поклоняющийся [же] образу, поклоняется ипостаси изображенного на нем», как гласит орос 7-го Вселенского собора.

Но и это ещё не всё. На иконах «Отечество» и «Сопрестоие» искажается не только внутриртоичное бытие, но даже и понимание этих фигур, как изображения двух состояний Бога-Сына: уничиженного в воплощении и прославленного, как Судии. Изображение двух сидящих рядышком фигур может натолкнуть на мысль, что нарисованы отдельно две природы, божественная и человеческая. Но так как нет природы без ипостаси, то значит, показаны две разных личности, объединённые в Исусе Христе. А это уже несторианство, осуждённое на 3-м Вселенском соборе.

Т.о. мы видим, что эта иконография не подходит для выражения православного взгляда ни для изображения Св. Троицы, ни для изображения двух состояний Бога-Сына, униженного и прославленного. Поэтому, самым адекватным образом Св. Троицы может быть только изображение явления трёх безличных ангелов патриарху Аврааму. Это единственное в своём роде явление, указующее на троичность Бога, до воплощения Бога-Слова, которое может быть изобразимо, т.к. Авраам действительно, а не призрачно принимал гостей. Но обязательным условием изображения трёх ангелов, понимаемых, как указание на Св. Троицу, должна быть их анонимность, т.е. фигуры не должны чётко идентифицироваться, как ипостаси Св. Троицы. Это только намёки.

В комментариях под предыдущими материалами по этой теме я встречал ещё следующие возражения: эти иконы являются частью именно старообрядческой культуры, и мы не должны нарушать постановления наших же соборов под руководством святого митрополита.

Я уже пытался ранее ответить на эти возражения. Придётся ещё раз пояснить. Такие изображения, как «Новозаветная Троица», «Отечество» и «Сопрестолие» не являются специфическим наследием старообрядчества. Запрет на изображение Бога-Отца Большим московским собором 1666-1667 гг. для новообрядцев оказался лишь рекомендацией, которая никогда не соблюдалась. Более того, многие видные деятели новообрядчества, например, такие, как Димитрий Ростовский и Никодим Святогорец, оправдывали и защищали такие изображения, следуя, как раз, логике Собора 1554 г. Вот, что писал Никодим Святогорец: «Безначального Отца подобает изображать так, как Он явился пророку Даниилу, то есть как Ветхого денми. Если же папа Григорий в письме к Льву Исавру и говорит, что мы не изображаем Отца Господа нашего Иисуса Христа, то он говорит это, чтобы мы не изображали Его по Его Божественной природе» (см. Кормчая Книга. Афины, 1957, с. 320). Мы здесь не видим какой-то специфики в рассуждениях, отличающих новообрядцев от защитников таких изображений в старообрядчестве. Даже на сегодняшний день епископат РПЦ в своём большинстве выступает в защиту таких изображений. Поэтому, звучавшие неоднократно обвинения в никонианстве, в изложении никонианской точки зрения всех тех, кто не согласен с доводами о. Василия, считаю неуместными и, по крайней мере, требующими обоснованного доказательства.

По поводу же того, что святые якобы никогда не ошибаются, я также прошлый раз отвечал. Добавлю только слова святого исповедника Марка Ефесского: «возможно, что кто-нибудь и учителем является, а все же не все говорит совершенно правильно. Ибо какая нужда была бы Отцам во Вселенских Соборах, если бы каждый из них не мог ни в чем отступать от истины» (Архимандрит Амвросий. Святой Марк Ефесский и Флорентийская уния. Джорданвилль, Нью-Йорк, 1963, с. 128.). Причём говорил он это не просто о каких-то абстрактных учителях, а по поводу взглядов св. Григория Нисского.

В качестве же примера того, что не все постановления соборов у нас соблюдаются, и никто по этому поводу не заламывает руки, не закатывает глаза, а все относятся к этому совершенно спокойно, я хочу привести 2-е правило 8-го Вселенского собора. Да-да, вы не ослышались, именно 8-го Вселенского собора. Именно так этот собор именовал сам себя, так записано в его постановлениях, так его воспринимали все современники, на нём присутствовали представители всех пяти поместных церквей, были легаты от папы римского. Таковым его считали знаменитый канонист XII в. Феодор Вальсамон, Симеон Солунский и св. Марк Ефесский, жившие в XV в. Проходил он в храме Св. Софии в Константинополе в 879-880 гг. под председательством св. патриарха Фотия. Именно этот собор подтвердил вселенский статус 7-го Вселенского собора, провозгласил неизменность текста Символа веры без Filioque и анафематствовал всех, кто его изменяет. В нашей же Кормчей его правила записаны, как правила поместного Константинопольского собора, бывшего в церкви Святой Софии. Тем не менее, я думаю, никто не будет сомневаться в его статусе, спорить или говорить, что это не наш собор. Его правила обязательны к исполнению, т.к. постоянно перепечатываются во всех изданиях Кормчей. На Кормчую мы опираемся при вынесении решений, в частности в Канонической комиссии. Так, вот, зачитываю 2-е правило этого собора:

Аще который епископ или презвитер или диакон восхощет снити во мнишеский чин и стати на месте покаяния, рекше пострещися, епископ оттоле уже да не имать архиерейского сана. Мнишестии бо обети покорения имеют словеса и ученичества, а не учительства, ни первопрестольства. Ни паствити, но пасому быти обещаваются. Сего ради якоже преже речено есть, повелеваем архиерейского чина и пастырем сущим к тому уже не начальствовати, но в пасомых и кающихся страну себе сводити. Аще же кто се сотворити дерзнет, по изглаголании и по разуме ныне изреченного суда, иже сам себе святительского сана лишив, к тому на первый степень не возвратится, его же самими делесы отвержеся.

Кто не понял, объясняю. Согласно этому правилу, епископ не должен быть монахом, потому что это совершенно разные служения. Дело инока – быть в послушании, а не учить. Поэтому, если епископ примет иноческий постриг, то, с этого момента, он лишается архиерейского сана.

Т.е. видите, что в течении первого тысячелетия епископов ставили не из иноков, а наоборот запрещали инокам становиться епископами. У нас же сейчас делается всё ровно наоборот. Прежде, чем ставить кандидата в архиереи, его сначала постригают в иноки, что является прямым нарушением этого правила. Это делается на протяжении уже многих столетий и вошло в практику, в обычай. Я ни к чему не призываю. Я просто в очередной раз напомнил, что не все постановления соборов соблюдаются с одинаковой строгостью, и никого это не смущает. Если тут постановление поместного собора, приравненного к вселенскому из нашей же Кормчей не считается должным исполнять, хотя сколько бы проблем было снято на сегодня при его исполнении, то решения, принятые в ходе двух заседаний малоизвестного московского собора, в решениях которого присутствуют явные противоречия, и правила которого отсутствуют в нашей Кормчей, думаю не должны быть таким уж бесспорным авторитетом и вполне могут быть пересмотрены и скорректированы.

Некоторые меня спрашивают: хорошо, допустим, мы согласимся со всем доводами; но что делать с имеющимися у нас старинными образами? Что же теперь, их все нужно уничтожать, все изображения соскабливать со стен, а иконы сжигать?

Нет, я такого не говорил. Я против каких-то революционных действий. Я не призываю поступать, как делал патр. Никон, который разбивал неправильные образа об пол храма или выкалывал им глаза. Я призываю поступать, как делали прежде бывшие святые отцы, в частности, Трулльского собора. Их формулировка гласит: «Повелеваем отныне». Т.е. с сегодняшнего дня писать нужно в соответствии с православным вероучением, чтобы ортодоксия совпадала с ортопраксией, слово совпадало с делом, брать за образцы действительно древние и канонически правильные образы. Старые же оставить в покое. Точно так же, как после решения Трулльского собора, никто не повелевал заниматься уничтожением старых изображений, и я не призываю уничтожать сомнительные иконы. Просто нужно отныне и навсегда прекратить порочную практику писать иконы по самомышлению или брать в качестве образцов, хоть и старые, но сомнительные образы. Такая практика, по словам прп. Максима Грека, может быть оправдана только незнанием. (М. А. Маслин, М. В. Шпаковский – «Критика Зиновием Отенским иконы «Ты еси иерей вовек по чину Мелхиседека» и полемика вокруг символико-аллегорических икон в России XVI века», Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Том 20. Выпуск 3, стр.260).

Ну, и конечно же, необходимо повышать уровень богословской грамотности.

В заключение, в очередной раз приведу слова свщмч. Киприана Карфагенского: «Незаметно вошедший у некоторых обычай не должен служить препятствием к победе и утверждению истины, ибо обычай без истины есть только старое заблуждение».

Вам также может понравиться

Архивы

Календарь

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

Добавить комментарий