Подорвал себя гранатой – герой или самоубийца?

Сегодня мы с вами поговорим, наверное, об одном из самых сложных вопросов, связанных с войной: а именно, когда солдат сам себя лишает жизни. Это может быть подрыв себя гранатой вместе с солдатами противника, или когда стреляется, желая избежать плена и в некоторых других случаях. Можно ли такой поступок назвать самоубийством?

Разница между войной и миром

Сложность заключается в том, что только Бог является сердцеведцем, только Он знает, каковы были истинные мотивы, совершившего такой поступок. Поэтому, судить будет только Он и никто другой.

Мы знаем, что на войне всё воспринимается совсем по-другому, чем в мирное время. Если даже в толпе, например на стадионе, человек начинает себя вести так, как он никогда бы не поступил, будучи один. А непрерывно находясь в условиях жесточайшего нервного и физического напряжения, в условиях угрозы для своей жизни, далеко не каждый может вести себя адекватно с нашей точки зрения.

Такие рассуждения некорректны ещё и потому, что для большинства из нас, к счастью, это чисто теоретические рассуждения. Об этом более или менее корректно, с пониманием сути дела, может рассуждать только тот, кто побывал в шкуре такого солдата, на себе испытал всю тяжесть такого выбора. Мы же, находясь в спокойной мирной обстановке, сидя за компьютером, можем только догадываться, о чём он думал в последние мгновения своей жизни, что им двигало?

Наши рассуждения будут носить рациональный, я бы даже сказал фарисейский характер. Здесь на земле этим может заниматься только духовный отец погибшего солдата, т.е. священник, перед которым стоит задача, возможности или невозможности отпевания воина, либо, при тяжёлых, труднообъяснимых случаях, правящий архиерей.

Тем не менее, мы можем составить некую классификацию типичных случаев, в результате которых солдат принимает решение лишить себя жизни:

- когда боец убивает себя вместе с солдатами противника;

- когда солдат оказывается окружён врагами и неминуемо попадёт в плен, либо, будучи раненым, осознаёт, что не сможет добраться до своих;

- когда человек не может вынести позора плена или окружения и сводит счёты с жизнью.

Это самые обобщённые случаи, которые мы сейчас разберём чуть более подробно.

Всякое ли лишение себя жизни является самоубийством?

Обычно, самоубийца решается на такой шаг, когда не видит смысла в дальнейшем своём существовании. Когда он под грузом навалившихся на него проблем, пытается от них убежать. Но разве можно сказать, что на поле боя происходит то же самое, если, конечно, это не банальный «самострел»?

Солдат, подорвавший себя вместе с врагами, оставшийся прикрывать отход, или пожертвовавший собой, чтобы остановить продвижение противника, на самом деле очень хочет жить. Но он вынужден сделать выбор: что для него ценнее – своя жизнь или жизнь других близких ему людей? В такие моменты слова Христа, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13) имеют самое буквальное прочтение.

Мне, например, сразу вспоминается случай, когда во время чеченской войны, отряд разведчиков, попавший в окружение, подорвал себя, видя, как гибнут их товарищи, пытающиеся их спасти. Т.е. они находились в одном доме в окружении, а в это время к ним на выручку пробивались другие подразделения и гибли на подходе к дому, потому что улица насквозь простреливалась. И уже будучи не в силах наблюдать смерть своих товарищей, они решили пожертвовать собой, чтобы сохранить жизни других.

Подвиг Матросова

А знаменитый подвиг Александра Матросова, который пожертвовал собой, закрыв грудью вражескую амбразуру и, тем самым, подарив несколько секунд другим солдатам, которые смогли преодолеть простреливаемое расстояние и уничтожить врага.

В эту же категорию попадают и огненные тараны на самолёте или на горящем танке.

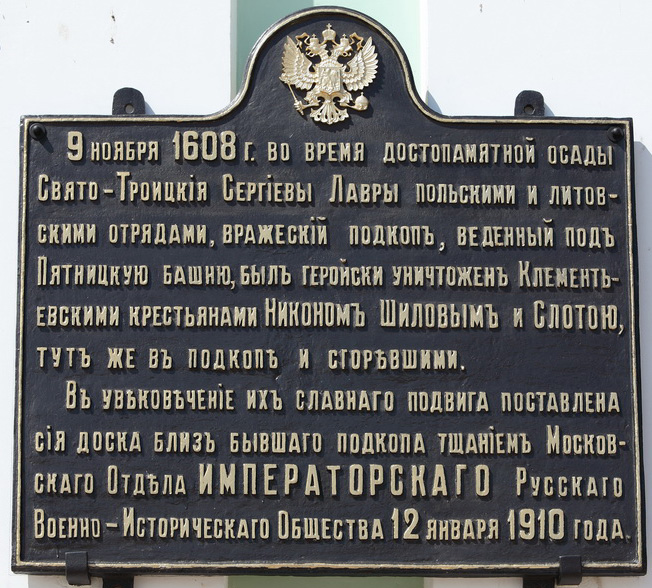

Подвиг времен Смуты

Во время Смуты, когда польско-литовское войско окружило Троице-Сергиеву лавру, они готовили взрыв Пятницкой башни, под которую делали подкоп. Узнав об этом, защитники монастыря предприняли вылазку, заложили в подкоп взрывчатку, но уже не успевали безопасно для себя сделать подрыв. Тогда два крестьянина Никон Шилов и Петр Слота пожертвовали собой, оставшись для проведения взрыва и тем самым спасли монастырь. В память об этом справа от главного входа в лавру висит памятная доска. Церковь чтит их память и не считает самоубийцами.

На самом деле, русская история просто изобилует такими случаями с глубочайшей древности и до наших времён. Такая смерть в бою не считалась самоубийством, а, наоборот, воспринималась, как подвиг.

Гораздо более сложное и неоднозначное отношение к случаям лишения себя жизни при окружении врагами или при тяжёлом ранении, делающим невозможным попытки спасения и избегания плена.

Современные герои

Я думаю, все помнят историю гибели русского лётчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии 3 февраля 2018 г. Будучи окружён боевиками, он подорвал себя гранатой с криком «это вам за пацанов!», убив вместе с собой несколько бармалеев. Или, когда приходилось наблюдать записи с дронов во время СВО на Украине, как раненый солдат добивает себя, не желая попасть в плен.

Избежали позора

Подобные случаи бывали и раньше на войне. Так, например, во время Ливонской войны при Иване Грозном, в 1578 г. при осаде крепости Венден, русские пушкари до последнего отбивались от польско-литовско-шведского войска. Но, будучи брошены своим командованием, не желая сдаваться врагу, зная, что в конце-концов именно их самих и обвинят в поражении и сдаче ценных орудий противнику, они повесились на стволах своих орудий.

Офицеры тоже люди

Или смерть генерала Михаила Григорьевича Ефремова, командующего 33-й армии, который застрелился, будучи тяжелораненым в окружении под Вязьмой 19 апреля 1942 г., предпочитая смерть плену. Не желая бросать своих солдат, он отказался улетать на присланном специально за ним самолёте, отправив в тыл вместо себя раненых и знамёна. Последними словами его были: «Воевал со своей армией, и умирать буду с ней».

Самоубийства в Святом Придании

Можно ли назвать подобные случаи самоубийством в прямом смысле этого слова? Если вы ответите «да», то тогда смело берите святцы и вычёркивайте оттуда целый ряд святых, признанных таковыми Православной Церковью.

Так, например, читаем у церковного историка Евсевия Памфила, книга 8, 3–4, о мученице Домнине и её дочерях Виринее и Проскудии, пострадавших при императоре Диоклетиане в 304 г. Память их 4\17 октября.

Была в Антиохии некая святая и дивная по своей душевной добродетели женщина, известная красотой, богатством, родовитостью и доброй о себе славой. Двух своих дочерей воспитала она в правилах истинной веры; были они в расцвете юности и красоты. Злобные завистники всеми силами старались выследить, где они скрываются.

Узнав, что они живут в другой стране, их хитростью вызвали в Антиохию, и они попали в ловушку, расставленную воинами. Мать, видя в безвыходном положении себя и детей, изобразила дочерям все те же ужасы, какие готовят им люди; самой страшной и непереносимой была угроза непотребным домом. Она сказала дочерям, что ни они, ни она и краем уха не должны слышать об этом, сказала, что предать свою душу в рабство демонам страшнее всякой смерти и хуже всякой гибели, и предложила единственный выход – бегство к Господу.

Дочери утвердились в этой мысли, пристойно окутались своими плащами, на полпути попросили у стражи разрешения отойти немного в сторону и бросились в реку, протекавшую рядом.

Или кончина св. мц. Пелагии девы, воспоминаемая 8\21 октября.

«Святая Пелагия жила в Антиохии в III веке, в правление императора Нумериана (283–284). Она происходила из знатного рода и была наделена от Бога редкой красотой, которую старалась превзойти красотой души.

Правитель города, узнав, что Пелагия – христианка, отправил отряд воинов взять ее под стражу. Те окружили дом и приготовились силой захватить пятнадцатилетнюю деву, если она станет сопротивляться. Но Пелагия спокойно вышла им навстречу и попросила немного времени на сборы. Памятуя о тех, кто прежде нее вступил на путь мученичества, она знала, что грубые воины попытаются посягнуть на ее девство, посвященное Господу.

Тогда она направилась в то место в доме, где имела обыкновение молиться. Обратившись на восток, воздев руки к небу и омывая лицо обильными слезами, Пелагия долго умоляла Бога избавить ее от подобного позора, чтобы предстать пред Ним с непорочными душой и телом. Господь услышал молитву девы и дал ее совести уверение в том, что лучше предать себя добровольной смерти, чем позволить осквернить тело перед неминуемой смертью от пыток.

Исполнившись уверенности, ниспосланной с небес, Пелагия бросилась с высоты своего дома, позволив душе отлететь в обитель Ангелов и святых».

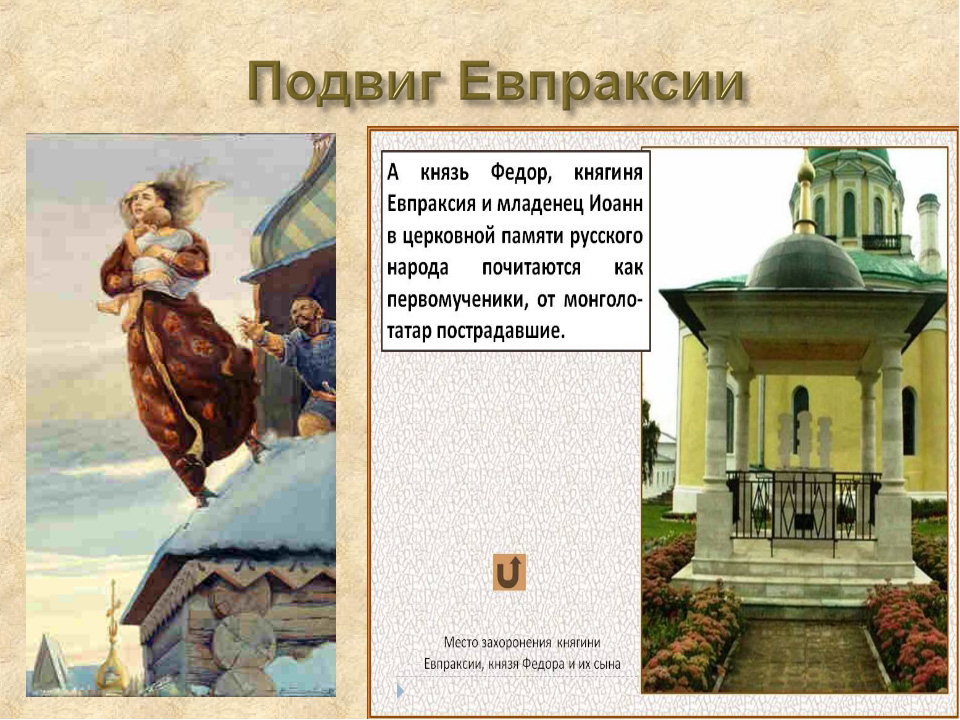

Подвиг княгини Евпраксии

Но наиболее интересна история княгини Евпраксии Рязанской, о которой мы читаем в «Повести о Николе Заразском» и в «Повести о разорении Рязани Батыем».

Начинается история с того, что образ свт. Николы Чудотворца, по желанию самого святителя, был перенесён в Рязанскую землю, где свт. Никола пророчески предрёк рязанскому князю Феодору и всей его семье мученическую кончину, которая и случилась во время нашествия хана Батыя.

Князь Фёдор был убит по приказу Батыя после того, как отказался отдать ему свою красивую жену Евпраксию. Сама же княгиня, узнав о смерти мужа, и чтобы не стать наложницей хана, вместе с малолетним сыном Иваном бросилась с терема вниз и разбилась.

Здесь даже не важно, насколько её житие носит мифологический характер. Здесь важно то, что её поступок заслужил похвалу и ставится в образец для подражания. Мы видим, что ей не грозила мученическая смерть или какие-то пытки, наоборот, ей обещалась роскошная жизнь, но только во грехе. Вместо этого она выбрала смерть, причём не только для себя, но и для своего сына. Понятно, что сама она избегала блуда и позора, но зачем она убила и своего сына? Думаю, что и здесь тоже всё понятно: ей не хотелось, чтобы её сын вырос нечестивцем, воспитанным вне православия.

Погибель душ родом из Османской империи

Янычары — то регулярная пехота вооружённых сил Османской империи. Это части личной гвардии турецкого султана, состоящие из профессиональных воинов. Янычары набирались из юношей-христиан 8-16 лет от роду. Это был налог кровью (девширме), один из видов налогов с немусульманского христианского населения.

Этим налогом облагались греки, болгары, сербы, грузины, армяне и другие народы, когда каждый пятый мальчик из христианского поселения забирался из семьи. Его тут же обращали в ислам, обрезывали и отравляли в Стамбул, где он воспитывался в личной преданности султану. И потом мог появиться на своей Родине, но уже в качестве карателя, воина-мусульманина.

Я думаю, вы можете себе представить чувства православной матери, у которой забирался родной сын, чтобы быть воспитанным в исламе. Она, вполне, могла считать это страшнее смерти.

Орда – это не Османская империя, и татары ещё не приняли ислам, но язычество, практиковавшееся в Орде, было ничуть не лучше ислама в глазах православной матери.

Из житийной истории мы видим, что не всякое лишение себя жизни считается самоубийством, но может быть даже наоборот считаться причиной для канонизации.

Если вы не согласны с житиями святых, давайте тогда обратимся к Священному Писанию.

Примеры самоубийства в Священном Писании

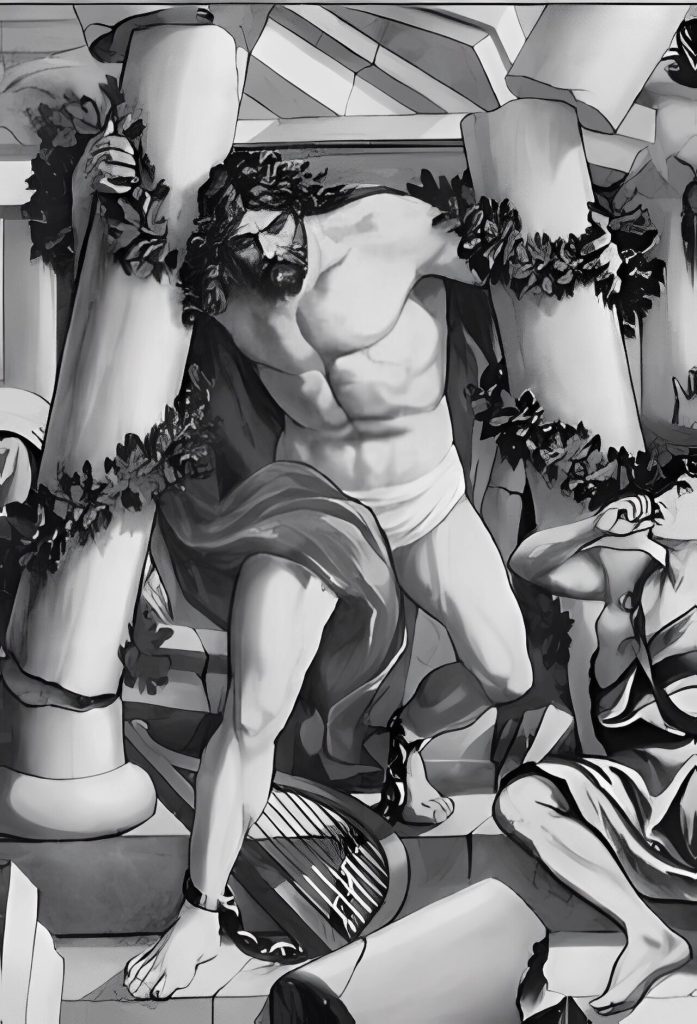

Самсон — последний судья Израильский

Самсона – последний из великих судей Израилевых. О нём, как раз, и рассказывается в книге Судей. Его выдала врагам любимая женщина, и он был приведён на позор филистимлянам обессиленный и ослеплённый. Читаем в Писании:

«И воззвал Самсон к Господу и сказал: Господи Боже! вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правою рукою своею, а в другой левою. И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся [всею] силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Суд.16:28-30.

Здесь показан образец поведения героя в плену, когда он убивает себя вместе с врагами. Но это не считается самоубийством. Ап. Павел упоминает его в своём послании к евреям наряду с другими ветхозаветными праведниками:

Все сии умерли в вере, не получив обетований … И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давыде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Евр.11:13,32-34.

Он ставится в пример. Да и сама Церковь православная чтит память Самсона в Неделю святых праотец.

Битва при Вефсахаре

А ещё Библия описывает самый настоящий таран, как бы мы его сейчас назвали, когда воин жертвует своей жизнью ради победы других. Первая книга Маккавейская описывает битву иудеев с Антиохом Евпатором при Вефсахаре. В 6-й главе описан подвиг воина Иуды Маккавея Елиазара:

«Тогда Елеазар, сын Саварана, увидел, что один из слонов покрыт бронею царскою и превосходил всех, и казалось, что на нем был царь, и он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя; и смело побежал к нему в средину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту, и в другую сторону; и подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там». 1Мак.6:43-46 .

Иудейский старейшина

Но самый красноречивый случай описан во 2-й Маккавейской книге. В 14-й главе говорится об иудейском старейшине Разисе во время нашествия на Иудею сирийского военачальника Никанора:

«Никанору же указали на некоего Разиса из Иерусалимских старейшин как на друга граждан, имевшего весьма добрую славу и за свое доброжелательство прозванного отцом Иудеев. Он в предшествовавшие смутные времена стоял на стороне Иудейства и со всем усердием отдавал за Иудейство и тело и душу.

Никанор, желая показать, какую он имеет ненависть против Иудеев, послал более пятисот воинов, чтобы схватить его, ибо думал, что, взяв его, причинит им несчастье. Когда же толпа хотела овладеть башнею и врывалась в ворота двора и уже приказано было принести огня, чтобы зажечь ворота, тогда он, в неизбежной опасности быть захваченным, пронзил себя мечом, желая лучше доблестно умереть, нежели попасться в руки беззаконников и недостойно обесчестить свое благородство.

Но как удар оказался от поспешности неверен, а толпы уже вторгались в двери, то он, отважно вбежав на стену, мужественно бросился с нее на толпу народа. Когда же стоявшие поспешно расступились и осталось пустое пространство, то он упал в средину на чрево. Дыша еще и сгорая негодованием, несмотря на лившуюся ручьем кровь и тяжелые раны, встал и, пробежав сквозь толпу народа, остановился на одной крутой скале. Совершенно уже истекая кровью, он вырвал у себя внутренности и, взяв их обеими руками, бросил в толпу и, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание, кончил таким образом жизнь». 2Мак.14:37-46.

Здесь мы не видим не только никакого осуждения тому способу умерщвления, который избрал для себя Разис, но, наоборот, чувствуется восхищение перед смелостью героя.

Великий царь

В Писании есть ещё один случай, описывающий умерщвление себя в бою. Я говорю о смерти царя Саула после поражения его войска от филистимлян в битве на горе Гелвуе.

«И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним». 1Цар.31:3-5.

Писание просто и беспристрастно описывает смерть Саула. Нет какого-то осуждения, как нет и восхищения. Осуждается сам Саул за свои беззакония, которые и привели его к такой бесславной кончине, но не сам способ, которым он умертвил себя.

Т.е. мы видим, что Св. Писание не выражает никакого осуждения воинам, которые умертвили себя на поле боя вместе с врагами, либо, будучи ранеными и не желая попасть в плен, по различным причинам, также лишили себя жизни.

Противники самоубийства в Церкви

Но это вовсе не означает, что Церковь однозначно благословляет солдат убивать себя, чтобы не попасть в плен. Война, как и смерть воинов на поле боя, в том числе и от собственных рук, явление неоднозначное, сложное и многогранное. И отношение к таким смертям среди отцов Церкви тоже было неоднозначным.

Вообще, все такие явления очень сложно подогнать под какой-то один шаблон. Так, например, блж. Августин считал такой поступок невозможным для христианина. Он рассуждает об этом в своём произведении «О Граде Божьем» в 17 — 27 главах. Вот, что он пишет:

«Говорят, что многие-де умерщвляли себя, чтобы не попасть в руки врагов. Но мы рассуждаем не о том, почему это делалось, а о том, следует ли так делать. Ибо здравый разум предпочтительнее сотни примеров. Впрочем, с ним согласны и примеры, но только такие, которые куда более достойны подражания, ибо выше по благочестию. Не делали так ни патриархи, ни пророки, ни апостолы. И сам Христос, Господь наш, заповедуя апостолам в случае гонения на них в одном городе бежать в другой (Мф. 10:23), мог повелеть, чтобы они предавали себя смерти, дабы не попасть в руки преследователей. Но так как Он не заповедовал, чтобы таким образом переселялись к Нему из этой жизни те, коим Он обещал обители вечные (Иоан. 14:2), то какие бы примеры люди, не верующие в Бога, нам ни противопоставляли, ясно, что чтущим единого истинного Бога делать так непозволительно.» (О Граде Божьем, книга 1, глава 22)

«Мы одно говорим, одно утверждаем, одно всячески доказываем: что самовольно никто не должен причинять себе смерти ни для избежания временной скорби, потому что иначе подвергается скорби вечной; ни из-за чужих грехов, потому что иначе, не оскверненный еще чужим грехом, он совершит собственный, причем самый тяжкий грех; ни из-за своих прежних грехов, ради которых настоящая жизнь особенно необходима, чтобы можно было исцелить их покаянием; ни из-за желания лучшей жизни, приобрести которую надеется после смерти: потому что для виновных в собственной смерти нет лучшей жизни и после смерти.» (О Граде Божьем, книга 1, глава 27)

Что же делать христианину?

Так, как же поступить воину-христианину на поле боя, если он вдруг попадёт в такую страшную ситуацию? Здесь, думаю, правильное решение может подсказать только его христианская совесть. Важно, чем будет руководствоваться в такой момент человек? И решение по отпеванию воинов, завершивших свой земной путь таким способом, будет принимать его духовный отец, который должен был знать самые потаённые уголочки души своего духовного чада.

Но помимо сомнительных случаев, есть такие примеры, которые всё-таки в большей степени осуждаются церковным сознанием, нежели одобряются. Например, когда солдат кончает с собой не в пылу боя, не из-за боязни мучений или страха выдать военную тайну, из-за чего могут пострадать многие другие люди, а потому что считает невыносимым позор плена, считает недопустимым чем-то запятнать свой образ не в глазах Божиих, а в глазах неких авторитетных для него людей, в глазах общества.

В качестве примера хочу привести самоубийство генерала Александра Васильевича Самсонова, командующего 2-ой русской армии, после окружения и поражения его армии от немцев в Восточно-Прусской операции в 1914 г. Считается, что он не в силах был пережить позор от поражения, дух его был сломлен, и он застрелился, хотя свидетелей не было, а тело его сразу не было найдено.

Заключение

Греховным является состояние, когда человек теряет веру, впадает в отчаяние или бунтует против Бога, в результате чего и кончает с собой. На поле боя мотивы, побуждающие человека совершить такой поступок, совсем иные. Поэтому, нельзя подходить к таким деяниям с теми же критериями, как в мирное время. Повторюсь ещё раз, окончательный суд будет выносить только Бог. Нашей же задачей является молитва за души людей, солдат, воинов, так трагически окончивших свой земной путь.

Автор — о. Евгений Гуреев

Вам также может понравиться

Архивы

Календарь

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

Добавить комментарий